京都市の高度地区とは|北側斜線制限の緩和、指定地区の地図などわかりやすく解説

京都市内の土地情報を見ると、よく「高度地区」の文字を目にすることと思います。

しかし高度地区について調べると、専門知識がないと解読できない難しい情報ばかり...。

「意味がわからない」とお悩みではないでしょうか。

そこで今回は、京都市を中心として地元密着で住宅建築に取り組んできたハウスメーカー『三都の森』が、高度地区をわかりやすく解説します。

| このコラムのポイント |

|---|

|

この記事を最後まで読むと、高度地区の意味を把握した上でマイホームプランをイメージできるようになります。

土地探しを始めたばかりの方にもわかりやすく解説するので、ぜひ最後までごらん下さい。

目次

高度地区とは?制度内容、京都市の高度地区の変遷を確認

最初に、高度地区とはどんな内容なのか、京都市の高度地区にはどんな特徴があるのかを確認しましょう。

高度地区とは何?内容をわかりやすく解説

高度地区とは、建物の高さが制限される地区のことです。

高度地区では都市を整備しながら発展させることを目的に、建物の高さの「最高限度」や「最低限度」が定められています。

高度地区の導入方法や制限内容は自治体ごとに決めるため、この記事では京都市の高度地区の内容を紹介していきます。

京都市の高度地区の変遷

京都市は京都ならではの景観を守るために、2007年9月から厳しい高さ制限を定めて高度地区を運用してきました。

京都市の「都市計画決定一覧表」によると市街化区域※の約96.7%が高度地区となっており、今後も社会情勢等を考慮しながら内容の見直し、変更などを適宜実施していく方針が公表されています。

※市街化区域とは、「計画的に都市を形成する」と決められた区域のことです。区域内の土地の用途が、あらかじめ決められています。(住宅地・商業地・道路・公園など)

〈参考〉京都市情報館『「京都の景観政策」の概要』、京都市情報館『用途地域,高度地区等』

京都市の高度地区にマイホームを建てたい!どんな制限があるの?

京都市は、周辺の景観や環境に合わせて建物を建てられるように、高度地区を細かく分類して制限を定めています。

高度地区の分類と制限内容をわかりやすくまとめて、一覧表で紹介します。

| 分類 | 制限内容 | |

|---|---|---|

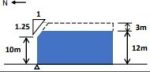

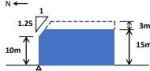

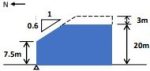

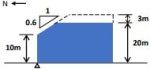

| 10m高度地区 | ・建物の最高限度:10m(北側に一定角度で斜線をつくる必要あり)

|

|

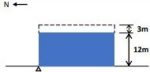

| 12m | 第1種高度地区 | ・建物の最高限度:12m(北側に一定角度で斜線をつくる必要あり)

|

| 第2種高度地区 | ||

| 第3種高度地区 | ||

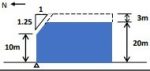

| 第4種高度地区 | ・建物の最高限度:12m

|

|

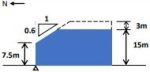

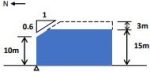

| 15m | 第1種高度地区 | ・建物の最高限度:15m(北側に一定角度で斜線をつくる必要あり)

|

| 第2種高度地区 | ||

| 第3種高度地区 | ||

| 第4種高度地区 | ・建物の最高限度:15m

|

|

| 20m | 第1種高度地区 | ・建物の最高限度:20m(北側に一定角度で斜線をつくる必要あり)

|

| 第2種高度地区 | ||

| 第3種高度地区 | ||

| 第4種高度地区 | ・建物の最高限度:20m

|

|

| 25m高度地区 | ・建物の最高限度:25m

|

|

| 31m | 第1種高度地区 | ・建物の最高限度:31m

|

| 第2種高度地区 | ・建物の最高限度:31m

|

|

| 第3種高度地区 | ||

〈出典〉京都市都市計画局|高度地区の種類及び制限のあらまし 令和4年6月24日

※2024年9月時点の情報です。

〈参考〉京都市情報館『高度地区』

上記のほかにも細かな決まりがありますが、土地の物件情報を見たり、間取りを大まかに考えたりする段階では、上記の条件を知っておくだけでも十分に役立ちます。

「ご希望の土地が高度地区のどの分類なのか」「細かな制限内容がマイホームの設計にどんな影響を与えるのか」などは、ハウスメーカー等の専門家に確認するのがおすすめです。

京都には、高度地区以外にもさまざまな制限地区があります。こちらの記事では、「風致地区」について詳しく紹介しています。

〈おすすめ関連コラム〉京都市の風致地区|条例の概要、風致地区はどこなのか、住宅建築時の申請内容など解説

京都市の高度地区「北側制限の緩和」をわかりやすく解説

京都市の高度地区には、上記一覧表で紹介したような建築上の制限があります。

しかし、近年では若い世帯や子育て世帯を中心とした人口の流出を防ぐための対策として、規制の緩和が進められました。

一定の条件に該当すると「北側に一定角度で斜線をつくる制限」が緩和される(北側に斜線をつくらなくてOKになる)地区は以下のとおりです。

- 10m高度地区

- 12m第1種高度地区

- 15m第1種高度地区

- 20m第1種高度地区

また、制限の緩和対象となる条件は、以下のとおりです。

| 制限が緩和される条件 | ||

|---|---|---|

| 以下2つの条件のうち、どちらかを満たす建物 | ||

すべての条件を満たす必要があります。

|

or | 高さ6.5m以下の建物 |

このほかにもエリア等の条件によって、違う緩和内容が適用となる場合があります。

緩和内容が入り組んでいるため、詳しくはハウスメーカー等のプロに相談・質問をするのがおすすめです。

また上記で紹介したのは、京都市が定めた高度地区の決まりです。

建築基準法にも「北側斜線制限」の定めがあり、建築基準法上の定めが優先される点にご注意下さい。

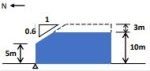

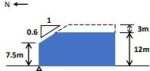

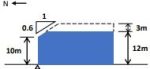

【建築基準法上の「北側斜線制限」とは】

「私有地の北側の隣地」に建つ建物の日当たりを確保するための制限です。

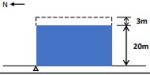

南側からの日照確保のため、住まいの高さを規制した建築基準法上の決まりで、以下のような範囲で建築物の高さやこう配が算定されます。

- 建物の北側の高さが5mまたは10mに制限される。

- 北側に一定角度の斜線(こう配)がある建物を建てることになる。

【用途変更にともなう住宅採光規定の見直し】

2025年に改正案が施行される建築基準法では、既存物件の用途変更ニーズの増加傾向に合わせて、最低採光面積の緩和規定も追加されています。

そのため、既存建物の活用をお考えの際にも有効です。

現行:

住宅居室の床面積1/7以上の採光に有効な開口部面積の確保が必要。(例:事務所やホテルから「住宅」に用途変更する場合)

改正後:

原則は現行の措置を基本とし、開口部からの採光量に並ぶ照明設備の設置(予定)など、一定の条件を満たすことで、採光に有効な開口部面積が床面積の1/10以上まで緩和可能。

高度地区の指定地図はインターネットで確認可能

京都市で土地探しをしている段階で、候補地が高度地区の中のどの分類に当てはまるか自分で調べながら確認したい方も多いかと思います。

京都市が公表している『京の景観ガイドライン』で高度地区の大まかな地図が確認できるため、参考にして下さい。

〈参考〉京都市『京の景観ガイドライン』全体計画編(12ページ)

また、具体的な住所で土地に関する制限を検索できるサイトもあります。

例えば、「京都市都市計画情報等検索ポータルサイト」を活用する場合、「都市計画・景観利用規約」「地形図規約」に同意して、住所から検索または地図から気になるエリアが探せます。

次に「凡例」から「高度地区」を選択すると、詳しい地図が色分けで表示されるので、位置関係を確認するのに役立ててみて下さい。

分かりにくい部分がある場合は、電話では詳しい情報の対応に限界があるため、京都市役所の窓口で直接確認する必要があります。

まとめ

京都市の高度地区をわかりやすく解説し、具体的な制限の内容、制限緩和の内容なども紹介してきました。

マイホーム建築のための土地情報を見る際に、「高度地区」のような制限を把握していることで、具体的な建築プランをイメージしながら購入を検討できることと思います。

土地購入後に制限を知って「理想どおりの家づくりができない」と後悔することもなくなるため、ぜひ今回の情報を参考にして頂けると幸いです。

また京都市でのマイホーム建築は、土地探しの段階から親身に協力してくれるハウスメーカー・工務店を選ぶのがおすすめです。

ぜひ土地に関わる制限、大まかな建築プラン、資金管理などを相談しながら、一緒に理想の家づくりに取り組んでくれる業者を選んで下さい。

三都の森は京都市左京区のハウスメーカーです。

京都市でご家族の理想を叶えるハウスメーカー・工務店をお探しの方は、三都の森がご相談を承ります。

三都の森は「低燃費・快適住宅・ローメンテ」の家づくりを提言しており、マイホーム建築後もご家族に寄り添い続けるハウスメーカーです。

自然素材をふんだんに活用した、1年中快適な家づくりをしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

京都市左京区には、デザイン性豊かで快適なモデルハウスもございます。

ぜひご家族で、三都の森の快適住宅をご体験下さい♪

〈施工事例〉

〈お問い合わせ〉

※三都の森はお預かりしたお客様情報を厳重に管理し、資料・イベント案内のお知らせ・お問い合わせへの連絡以外には使用致しません。

また電話や訪問等での営業・勧誘は一切行なっておりませんので、ご安心下さい。

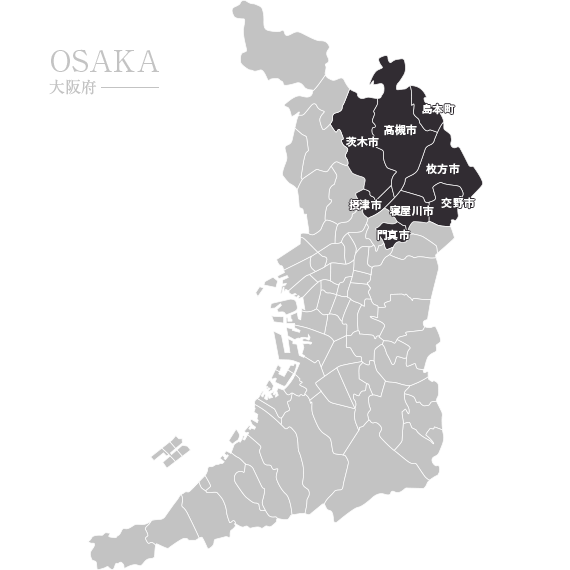

| 『三都の森』の施工エリア |

|---|

| 【京都府】 |

■宇治市 ■大山崎町 ■亀岡市 |

|

【大阪府】 |

■茨木市 ■交野市 ■島本町 ■摂津市 ■高槻市 |

|

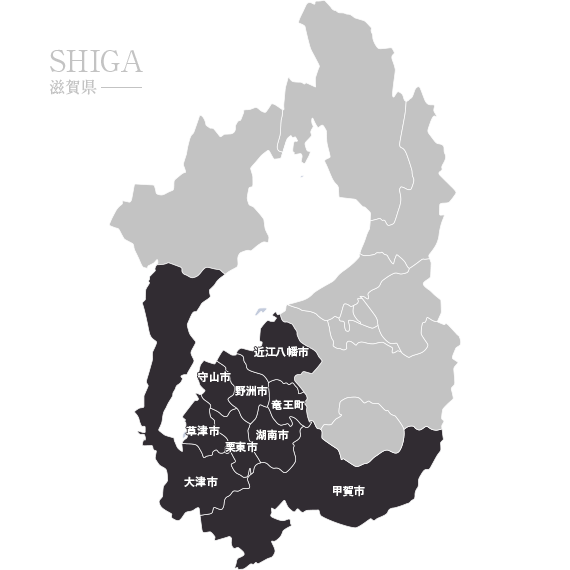

【滋賀県】 |

■近江八幡市 ■大津市 ■草津市 ■甲賀市 ■湖南市 ■守山市 |

著者情報

三都の森((株)ディー・ファー)

京都市左京区にあります注文住宅・リノベーション専門の工務店「三都の森」です。

家づくりに役立つ情報を発信しています。

登録・免許

【一級建築士事務所】 京都府(29A)第01709号

【一般建設業許可】 京都府知事(般-30)第37775号

【宅地建物取引業】 京都府知事(3)第12944号

会社概要