新築住宅の省エネ基準義務化にはどう対応すべき?2025年最新の性能向上ポイントと費用対策

改正建築物省エネ法による省エネ対策を加速するために、2025年4月1日から、原則すべての新築住宅や非住宅に対して「省エネ基準適合」義務化がスタートします。

国家的な課題として、カーボンニュートラル実現やエネルギー自給率向上をかかげているため、これから新築購入を予定している方にとっては、特に初期費用の増加などが気になるポイントです。

今回は、省エネ基準義務化における具体的な性能基準や予算への影響について分かりやすく解説します。

省エネ基準適合住宅のメリットや補助金制度についても紹介しますので、参考にしてみてください。

| このコラムのポイント |

|---|

|

目次

2025年4月スタートの省エネ基準義務化とは?

省エネ住宅は、室内の熱を逃がさない「断熱」と太陽熱を遮る「日射遮蔽」、住宅のすき間をなくす「気密」の3つの性能で成り立つ、快適・健康的で、耐久性が高く経済的な住まいです。

「省エネ住宅の代表的な種類」

- 長期優良住宅:「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定された住宅

- 低炭素住宅:二酸化炭素の排出量を抑えるための対策が講じられた住宅

- ZEH住宅:太陽光発電システムなどのエネルギー創出により、年間の一次エネルギー消費量収支ゼロを目指した住宅

- LCCM住宅:建築から運用、廃棄までのライフサイクル全体でCO2の収支マイナスを目指した住宅

2025年4月1日からは、建築物分野の省エネ対策加速を目的に、改正建築物省エネ法が施行されます。

そのため、すべての新築住宅や300㎡未満の小規模な住宅・非住宅も「省エネ基準適合義務」の対象になります。

参考:国土交通省|2025年4月(予定)から全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます

省エネ基準義務化の背景と目的

建築物省エネ法の改正では、脱炭素社会の実現に向けた建築物のエネルギー消費性能の向上に関する対策の加速が期待されています。

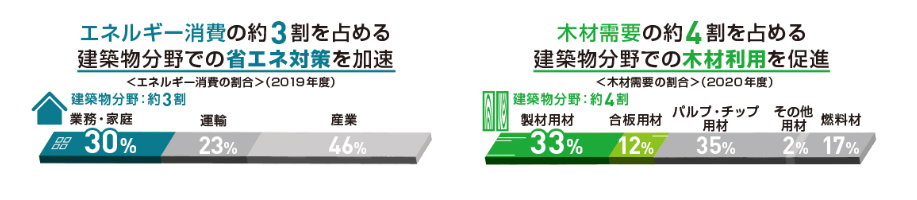

- 2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%削減(2013年度比)の実現に向け、エネルギー消費の約3割を占める建築物分野での省エネ対策の加速

- あわせて、木材需要の約4割を占める建築物分野での木材利用を促進し、吸収源対策の強化に寄与

また、太陽光発電の設置が東京都で2025年4月から義務化されるなど、再生可能エネルギーの導入による自給率向上のための取り組みも促進され、京都府でも義務化が検討されています。

省エネ法改正で住宅性能はどう変わる?

省エネ基準適合義務化により、新築住宅を購入する場合は、省エネ基準に適合しているかどうかの審査を建築確認手続きの際に受けなくてはいけません。

省エネ基準に満たない場合は、着工できないため、以下の適合基準をお施主様の方でも把握しておくことをおすすめします。

- 一次エネルギー消費量:一次エネルギー消費量が基準値以下になることが必要

建築物で使用される設備機器(冷暖房や換気、給湯、照明など)の消費エネルギーを熱換算した値です。

太陽光発電システムなどで得られる創出エネルギーがある場合は、消費量から差し引いた値が一次エネルギー消費量となります。

- 外皮性能:外皮基準の表面積あたりの熱の損失量が基準値以下になることが必要

外壁や屋根、床、窓などの建物を覆う外皮部分は、外気や直射日光の影響を受けやすいため、断熱性を高めることで、住まい全体の省エネ性能が高まります。

また、外皮性能の指標は「UA値(外皮平均熱貫流率)」と「ηAC値(平均日射熱取得率)」で表され、どちらも値が小さくなるほど性能が高くなります。

「UA値」と「ηAC値」は、地域ごとに異なる基準値が定められています。

2030年には、ZEH水準の新築住宅が省エネ基準の最低ラインになる予定です。

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは「外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅」です。

ただし、近年の住宅市場では、ZEH水準(断熱等級5)を満たす新築住宅の取り扱いが一般的となっているため、多くの住宅会社で新基準への対応は大きく変わらないと考えられています。

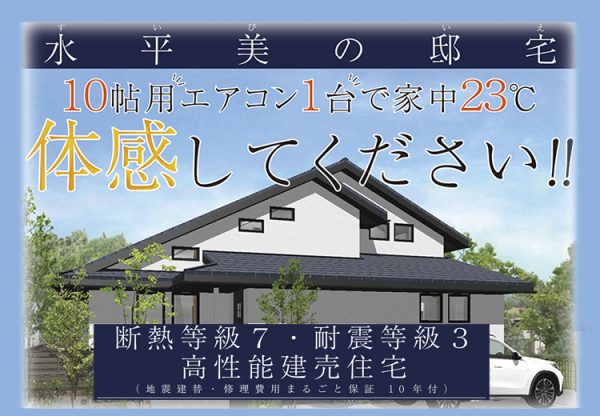

三都の森では、UA値0.46という断熱等級6の住宅性能をどのグレードでもクリアしているため、将来的な省エネ基準引き上げにおいても、品質と性能、価格のバランスを大切にした家づくりをご提案します。

義務化のメリット・デメリット|住宅性能と初期費用への影響

2025年4月からの省エネ基準義務化では、一次エネルギー消費量基準や外皮性能基準が強化されるため、断熱性能向上や高効率設備の導入、また2030年に向けたZEH基準を満たす住宅の検討がポイントになります。

ここでは、省エネ基準義務化による影響を分かりやすくメリット・デメリットに分けて見てみましょう。

省エネ基準適合住宅のメリット

省エネ基準適合住宅には、エネルギー効率や断熱性能に優れた設計・設備が備わっているため、環境に優しく、光熱費も節約できる快適で健康的な住まいが実現します。

- 光熱費の削減

- 室内環境の快適性向上

- 健康的な住まいの実現

- 環境負荷の低減

省エネ基準適合住宅のデメリット

ハウスメーカーや工務店によっては、省エネ基準に適合させるための設計・施工に時間や手間がかかる場合があり、初期費用や工期延長による人件費の増加リスクも考えられます。

新築の場合、初期費用が高額になるとプランニングの自由度や住宅ローンの返済計画にも影響が出るため、依頼する住宅会社の標準仕様や実績を事前にチェックしておくのもポイントです。

- 初期費用の増加

→対策

・光熱費の節約により長期的なランニングコストが抑えられる可能性がある

・補助金・税制優遇制度が利用できる可能性がある

- 設計・施工プロセスの時間や手間の増加

→対策

・複数社の標準仕様や実績を比較検討する

・省エネ基準を満たした資産価値の高い家は、将来的なリセールバリューが高まる可能性がある

>関連コラム:2025年から義務化される?省エネ住宅基準適合とは|省エネ住宅の基準や種類、性能について

省エネ基準適合住宅のコスト対策

>施工事例:京都市左京区|モデルハウス|光が降り注ぐ吹抜リビングとアウトドアリビングのある省エネ快適分譲住宅

今後、省エネ基準適合住宅では高性能な建材や設備を導入するため、住宅会社によっては省エネ基準を満たすための追加コストが発生する場合があります。

建築コストを抑える設計の工夫

建築コストを抑えながら、省エネ基準適合住宅を建てるためには、プランニングの初期段階から住まいの断熱性能や設備の選択方法をふまえた、長期的な費用対効果を考える必要があります。

特に断熱材や窓、空調設備選びは、マイホームのトータルコスト変動に大きく影響します。

高性能な断熱材や複層ガラス窓は、外皮性能を効率的に向上させ、高効率な冷暖房設備や給湯器は、一次エネルギー消費量基準への到達に貢献しますが、初期費用と光熱費削減効果との比較検証が大切です。

さらに、シンプルな構造や間取り設計で、余計な空間や建材をなくす工夫も建築コストを抑える方法として有効です。

補助金・税制優遇制度の活用

国や自治体が実施している補助金・税制優遇制度を活用することで、初期費用を抑えられる可能性があります。

省エネ基準適合住宅を推進する国土交通省や環境省、経済産業省は、新築やリフォームで適用される「住宅省エネ2024キャンペーン」に続き、以下のような補助金制度を設けています。

- 子育てグリーン住宅支援事業(新築・リフォーム)2025年2月7日HPオープン

- 先進的窓リノベ2025事業(リフォーム)

- 給湯省エネ2025事業(新築・リフォーム)

- 賃貸集合給湯省エネ2025事業(リフォーム)

また、省エネ性能が高い住宅に対して最大13年間、住宅ローン残高の0.7%が所得税額等から控除される「住宅ローン減税制度」などの活用もおすすめです。

参考:国土交通省|住宅ローン減税における省エネ性能の必須要件化について

他にも各自治体が独自に支援制度を設けている場合もあるため、情報収集を進めつつ、依頼する住宅会社に補助金や税制優遇制度の活用予定がある旨を早めに伝えておきましょう。

将来的な資産価値向上にもつながる

省エネ基準適合住宅は、長期的に高い資産価値を保つ可能性があることもポイントです。

2030年には、省エネ住宅の最低ラインとされるZEH水準の住まいは、暮らしのエネルギー収支をゼロにするだけでなく、太陽光発電や蓄電池の導入・自家発電により、電気代の節約や停電時の備えも可能にします。

初期投資が大きい面と長期的な回収効率をシミュレーションした上で、補助金・税制優遇制度をうまく活用することがポイントになってきます。

>関連コラム:長期優良住宅とZEHの性能や補助金、住宅ローン控除の違い|比較時の注意ポイントを解説

今後の見通しと義務化への対応

>施工事例:京都市左京区|モデルハウス|アウトドアリビングのある省エネ快適分譲住宅

2025年以降も省エネ基準は段階的に強化される見通しです。

2030年までには、ZEH水準が新築住宅の標準とされる可能性が高く、わずか5年後には2025年の省エネ基準適合住宅の基準がさらに引き上げられ、太陽光発電や蓄電池の普及が進むことも考えられます。

画像引用元:国土交通省「家選びの基準変わります」

省エネ基準適合義務化による影響で、建築コストや工期にデメリットが生じないよう、信頼できる住宅会社選びも重要になってきます。

こらから新築をお考えの場合は、早い段階からプロに相談して、補助金・税制優遇制度を活用した資金計画などのサポートも受けられる専門知識や省エネ住宅の建築実績が豊富な依頼先を選びましょう。

将来性のある快適な省エネ住宅で、初期費用もランニングコストも満足な理想の家づくりを実現させましょう。

>関連コラム:注文住宅で「後悔ばかり」にならない設計と計画のコツ|間取りや設備、費用の失敗例と対策を詳しく解説

まとめ│省エネ基準義務化に合わせた計画的な家づくり

これから新築を建てる場合、今年4月からの省エネ基準義務化はもちろん、2030年までのZEH水準への段階的な引き上げも視野に入れた家づくりが求められます。

エネルギー効率や断熱性の高い快適な住まいを納得価格で実現させるためには、プロのサポートを受けながら、追加コストの可能性などの課題を適切に対策することが大切です。

三都の森では、お客様の理想の住まいの適正予算を把握し、20年、30年、50年先まで見据えた資金計画を大切にしています。

初期費用やランニングコストのバランスを考え、ご家族の理想の家づくりを全力でサポートします。ぜひお気軽にご相談ください。

京都市での注文住宅は地元に強い工務店で!

京都市に住宅を新築する際には、全国どの地域にもある都市計画法の他に、京都独自の景観に対する基準を踏まえて家づくりを進めなくてはなりません。その為、京都市の景観条例を熟知している地元の工務店での家づくりが安心です。

地元の工務店が公開しているモデルハウスを見学すると、景観条例を守って建てられた家の雰囲気をつかめます。期間限定で公開しておりますモデルハウスにお気軽に足をお運びください。

〈お問い合わせ〉

〈施工事例〉

三都の森は京都市左京区のハウスメーカーです。

地元に密着し、自社一貫施工で京都市での家づくりをサポートしております。

「美しい京都市の景観に合う自然素材を使ったおしゃれな家」、「高性能・低燃費・ローメンテナンスで長く愛着をもって暮らしを楽しめる家」をご希望の方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

〈お問い合わせ〉

※三都の森はお預かりしたお客様情報を厳重に管理し、資料・イベント案内のお知らせ・お問い合わせへの連絡以外には使用致しません。ご安心下さい。

京都市左京区にはモデルハウスが複数ございます。工業化製品をできるだけ排除した心地よい家を体感できますので、ぜひご家族でお越しください!

ご家族との出会いと家づくりが大好きなスタッフが、お待ちしております。

〈モデルハウス〉

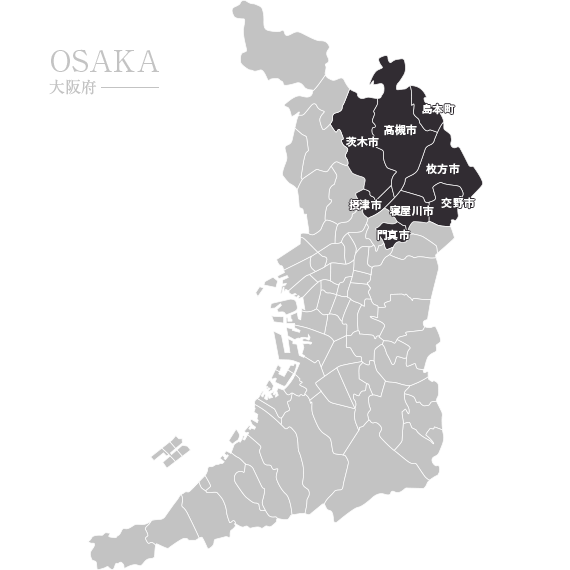

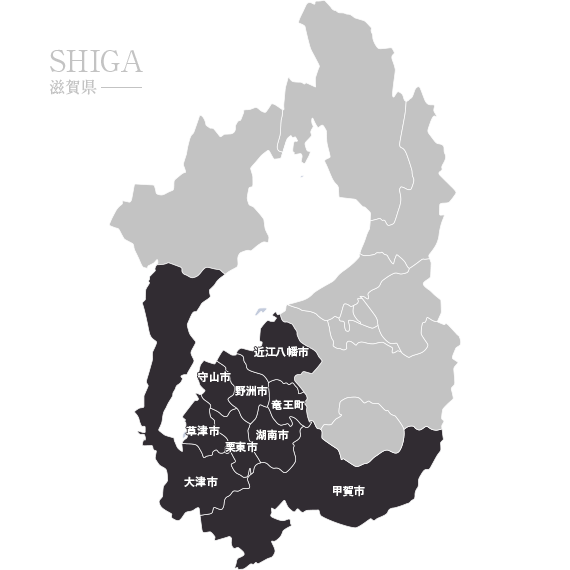

| 『三都の森』の施工エリア |

|---|

| 【京都府】 |

■宇治市 ■大山崎町 ■亀岡市 |

| 【大阪府】 |

■茨木市 ■交野市 ■島本町 ■摂津市 ■高槻市 |

| 【滋賀県】 |

■近江八幡市 ■大津市 ■草津市 ■甲賀市 ■湖南市 ■守山市 |

著者情報

三都の森((株)ディー・ファー)

京都市左京区にあります注文住宅・リノベーション専門の工務店「三都の森」です。

家づくりに役立つ情報を発信しています。

登録・免許

【一級建築士事務所】 京都府(29A)第01709号

【一般建設業許可】 京都府知事(般-30)第37775号

【宅地建物取引業】 京都府知事(3)第12944号

会社概要