断熱等級7のメリットとデメリット|省エネ性能・快適性・会社選びで後悔しない方法

2022年10月に新設された断熱等級6・7は、脱炭素社会の実現に向けた戸建住宅の上位基準です。

これからマイホームを建てるなら、省エネ性や快適性に優れた住まいがいいけど「実際にはどれくらいの性能がちょうどいい?」「初期費用が高くなるのは心配」という声も多くあります。

そこで今回は、断熱等級7の基準やメリット・デメリットについて解説します。

後悔のない家づくりを実現するためのコストバランスや会社選びのコツも紹介しますので、ぜひプランニングの参考にしてみてください。

| このコラムのポイント |

|---|

|

目次

断熱等級7とは?性能や他の等級との違い

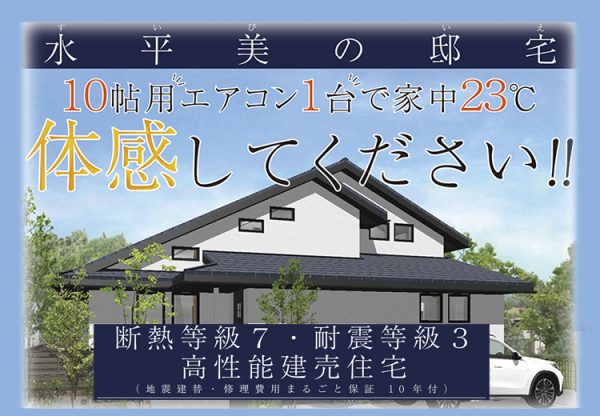

>【断熱等級7・耐震等級3・全館空調の家】the Class ーザ・クラスー モデルハウス

断熱等級7は、断熱性能の日本最高水準をクリアした等級で、北海道の省エネ基準も大きく上回る数値です。

まずは、断熱等級1~6との違いや等級7の住宅性能について分かりやすく解説していきます。

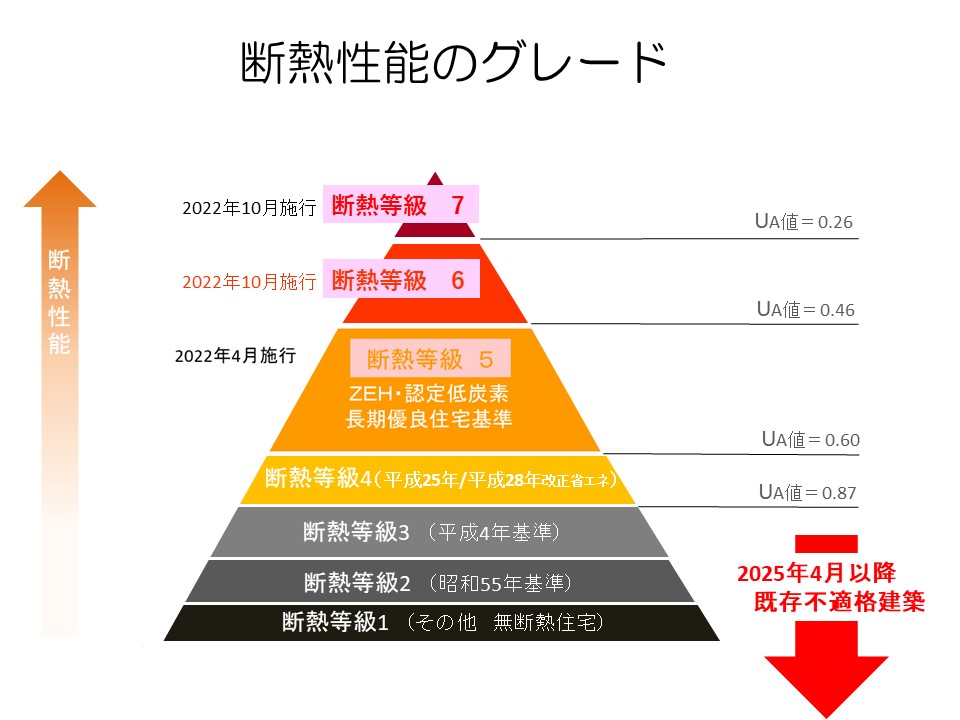

断熱等級とは

断熱等級は、国土交通省が定める「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に示された、住宅の断熱性性能を評価するために数値化した指標です。

正式には、「断熱等性能等級」を称され、1~7の段階に基準が分けられています。

なお、数値が大きくなるほど高い断熱性能を示します。

断熱性能は、室内と外気の熱の出入りのしやすさを表した指標(UA値:外皮平均熱貫流率)と、太陽日射の室内への入りやすさを示した指標(ηAC値:冷房期の平均日射熱取得率)を基準にランク分けされます。

2022年までは断熱等級4が最高等級でしたが、さらなる断熱性能・省エネ性能の向上を目的に、2022年の4・10月に等級5・6・7が新設されました。

断熱等級7の基準と特徴

断熱等級7は、HEAT20のG3水準に相当し、北海道などの寒冷地でも高い断熱性を発揮します。

壁や屋根・天井、窓、基礎・床下への高性能な断熱材の使用や付加断熱の採用により、気密性の向上とセットで、断熱性の高い住まいを実現します。

ただし、気密性・断熱性が高い住宅ほど、熱や湿気のこもりに注意が必要です。

設計段階から換気・遮熱性を高めるための設備導入もあわせて検討しておきましょう。

2025年からは「省エネ基準適合義務化」により、すべての住宅で断熱等級4をクリアしなければならず、施工精度や換気システム、窓の性能までトータルで、高い住宅品質が求められるようになります。

また、2030年までには断熱等級5以上がスタンダードになる方針も示されています。

そのため断熱等級7の住まいは、長期的な省エネ性や快適性にこだわる、これからの家づくり性能として注目されています。

>関連コラム:「断熱等性能等級」の基準と調べ方、最高等級は?断熱等級が高い家の特徴もチェック

断熱等級7の住宅を建てるメリット

>「低燃費・快適住宅・ローメンテ」の自然素材注文住宅 モデルハウス Bayern-S(京都市)

断熱性能最高水準の等級7の住宅を建てる場合、省エネ性能の高さによる快適性や健康面、ランニングコストなど、さまざまなメリットが得られます。

夏は涼しく冬は暖かい家が実現

外気の影響を受けにくい断熱等級7の家では、年中快適な室温が保てるため、どこにいても心地よく過ごせるのが魅力です。

夏の猛暑でも冷房で冷やされた空気が外に逃げにくく、冬は底冷えや部屋ごとの温度差も解消されるため、一定の温度でノンストレスな暮らしが実現します。

そのため、一年を通してエアコンの稼働時間が最小限に抑えられるのもポイントです。

三都の森では、北海道の基準を超える断熱等級7を全棟でクリアしています。

健康リスクを減らす環境づくり

住まい全体を断熱層で包み込む断熱等級7の家では、ヒートショックなどの健康リスクも防止しやすくなります。

小さなお子様や高齢のご家族がいる世帯おいては、特に夏の暑さによる熱中症や冬の寒さ、部屋・足元の温度差による血圧変動などへの対策が重要です。

また、気密性や換気システムを向上させることで、喘息やアレルギーの原因となる、結露やカビ、ダニの発生も抑えられます。

省エネ効果で光熱費も抑えられる

冷暖房効率が高い断熱等級7の住宅では、光熱費削減効果も得られます。

年間のエアコン稼働時間はもちろん、冷暖房設備のパワーや温度設定も抑えられるのがメリットです。

電気代の支払いは新築から10年・20年・30年…先まで続くため、年間の光熱費が大幅に節約できれば、ランニングコストの継続的な軽減につながります。

間取り・設計の自由度が高まる

高気密・高断熱な住まいでは、家中一定の温度で、どこにいても快適な環境が保たれるため、吹き抜けや大きな窓、開放的な間取りをご希望の方にもおすすめです。

断熱等級の低い家では、外気の影響を受けやすく冷暖房効率も下がるため、仕様や間取りに制限が出る可能性があります。

夏の暑さや冬の寒さを気にせず、ご家族のライフスタイルや理想に応じた、自由な設計が実現するのも断熱等級7の魅力です。

遮音効果で静かな生活環境が守られる

断熱等級7の家では、高性能な断熱材とあわせて高気密・高断熱なペアガラス・トリプルガラスの採用で、住まい全体の性能を高めます。

そのため、生活音の漏れや外からの騒音を遮る、遮音性にも優れているのがポイントです。

道路沿いや住宅密集地でも静かに暮らせる環境が整えば、特に小さなお子様のいるご家庭やリモートワークのご家族にとっても快適です。

>関連コラム:2025年から義務化される?省エネ住宅基準適合とは|省エネ住宅の基準や種類、性能について

>関連コラム:新築住宅の省エネ基準義務化にはどう対応すべき?2025年最新の性能向上ポイントと費用対策

断熱等級7の住宅を建てるデメリットと解決策

続いて、断熱等級7の家のデメリットと解決策も押さえておきましょう。

建築費用が高くなる

断熱等級7の水準で認定を受けるためには、高性能な断熱材や窓、ドアを導入する必要があり、一般的な住宅よりも建築費用が高額になる傾向です。

ただし、長期的には光熱費の節約効果やメンテナンス頻度の低減など、トータルでシミュレーションした場合のメリットが大きい可能性があります。

また高性能住宅の場合、補助金や減税制度が利用できるケースもあるため、専門家としっかり資金計画を立て、新築初期費用とランニングコストのバランスを考えることが大切です。

高度な施工技術が求められる

断熱等級7の条件を満たす場合、数値上の計算だけでなく、現場での高精度な施工技術が欠かせません。

施工不良があれば本来の断熱性能が十分に発揮されず、内部結露や温度ムラの原因にもなり得ます。

会社選びの際は、高い施工スキルや実績があるハウスメーカー・工務店かどうかをよくチェックしておきましょう。

適切な換気計画が必要

高気密・高断熱住宅では、熱や湿気のこもりが原因で、結露やカビが発生しやすくなるケースがあります。

断熱等級7の家を建てる場合は、24時間換気システムを採用し、省エネ性能を維持しながら常に新鮮な空気が循環する衛生的な環境を整えましょう。

設計段階から、断熱性能とあわせて給気口や排気口、換気経路など、適切な換気計画を進めることが大切です。

夏場の日射遮蔽対策が大切

断熱性能が高い家では、冬暖かい反面、夏の強い日差しによるオーバーヒートリスクに注意が必要です。

庇や軒、Low-Eガラスなどを効果的に活用し、日射を適切に遮蔽する方法を計画しておきましょう。

特に、夏の暑さが厳しい京都などの地域では、断熱性だけでなく日射対策を組み合わせることで、快適な住まいが実現します。

暖房器具の導入に制限がある

断熱等級7の家では、不完全燃焼による一酸化炭素中毒リスクがある、石油ストーブやガスファンヒーターの導入はおすすめできません。

気密性・断熱性が高い住まいでは、エアコンや床暖房、全館空調システムなどの設備を選ぶのが基本で、ストーブやヒーターなどの暖房器具を併用する必要性が低いのも特徴です。

>関連コラム:【高気密・高断熱の家で後悔する5つの瞬間】"気持ち悪い・必要ない"言われる理由と対策を解説

断熱等級7で後悔しないための成功ポイント

>「低燃費・快適住宅・ローメンテ」の自然素材注文住宅 モデルハウス Bayern-Xグレード(京都市)

最後に、断熱等級7の家で後悔しないためには、コストバランスや補助金・減税制度の活用、会社選びのポイントを紹介します。

初期費用とランニングコストのバランスが大切

断熱等級7の住宅は、初期投資が大きい分、将来的な光熱費やメンテナンス費用が抑えられるのがポイントです。

家づくりで大切なのは、新築を建てた後ご家族の暮らしが快適に保たれることです。

そのためには、長期的なランニングコストを見据えた、専門家と20年・30年…先までシミュレーションしたプランニングで、納得のいく予算計画を立てることが大切です。

>関連コラム:年間光熱費が半分以下!断熱等級7の住宅が家計も地球も救うかも?!

補助金や減税制度の活用

断熱等級7の家を建てる場合、ZEH水準住宅や長期優良住宅に関する補助金や住宅ローン減税(控除)が利用できる可能性があります。

各種補助金や減税制度には、一定の条件や申請期限があるため、ご希望の場合はあらかじめ情報収集や住宅会社への相談を進めておきましょう。

三都の森では、希望予算やオーダーメイドプランに合わせた、無理のない資金計画でご家族の快適な家づくりをサポートしています。

>関連コラム:最新の新築住宅補助金と税制優遇制度|2025年の変更点と申請ポイントを解説

地域に根差した信頼できる会社選び

断熱等級7の性能を活かすためには、地域の気候に合った設計と施工が欠かせません。

夏は蒸し暑く冬は底冷えする寒暖差が激しい京都では、高い気密性や断熱性に応じた換気システムの導入や日射遮蔽対策が必要です。

地域密着型で家づくり実績が豊富な住宅会社なら、気候・風土を熟知した上での最適な提案が可能になります。

三都の森では、住まいの意匠性や設備の性能だけに頼らない、最高等級の断熱性能を全棟で標準仕様としています。

消費エネルギーを最小限に抑えつつ最大限の快適性を得る、未来基準の家づくりで、長く後悔なく暮らせるマイホームを実現させましょう。

>関連コラム:住宅の断熱性能のua値基準と京都市の年間気温に必要な等級

>関連コラム:断熱性能が高い住宅のメリット・デメリット|断熱性能等級・UA値の見方と会社選びのコツを解説

まとめ│断熱等級7は省エネ・快適性を見据えた検討が大切

断熱等級7は、日本最高レベルの断熱性能を持ち、省エネ性や快適性、健康リスク対策、ランニングコストの節約効果に優れた住まいのグレードです。

これからの家づくりでは、高い断熱性能とあわせて気密性の向上や換気計画、日射遮蔽対策などの組み合わせで、総合的に高品質で高性能な住まいが求められます。

京都で新築注文住宅をお考えなら、地域特性に合わせた高い技術力や信頼の対応力を備えた会社選びで、長く愛せる理想のマイホームを実現させましょう。

京都市での注文住宅は地元に強い工務店で!

京都市に住宅を新築する際には、全国どの地域にもある都市計画法の他に、京都独自の景観に対する基準を踏まえて家づくりを進めなくてはなりません。その為、京都市の景観条例を熟知している地元の工務店での家づくりが安心です。

地元の工務店が公開しているモデルハウスを見学すると、景観条例を守って建てられた家の雰囲気をつかめます。期間限定で公開しておりますモデルハウスにお気軽に足をお運びください。

〈お問い合わせ〉

〈施工事例〉

三都の森は京都市左京区のハウスメーカーです。

地元に密着し、自社一貫施工で京都市での家づくりをサポートしております。

「美しい京都市の景観に合う自然素材を使ったおしゃれな家」、「高性能・低燃費・ローメンテナンスで長く愛着をもって暮らしを楽しめる家」をご希望の方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

〈お問い合わせ〉

※三都の森はお預かりしたお客様情報を厳重に管理し、資料・イベント案内のお知らせ・お問い合わせへの連絡以外には使用致しません。ご安心下さい。

京都市左京区にはモデルハウスが複数ございます。工業化製品をできるだけ排除した心地よい家を体感できますので、ぜひご家族でお越しください!

ご家族との出会いと家づくりが大好きなスタッフが、お待ちしております。

〈モデルハウス〉

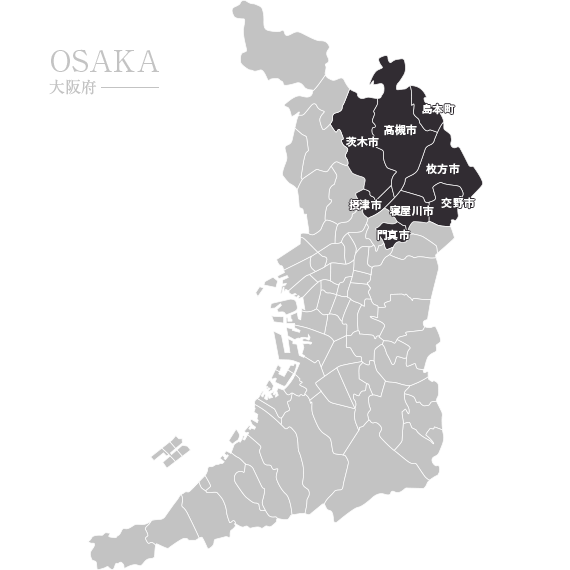

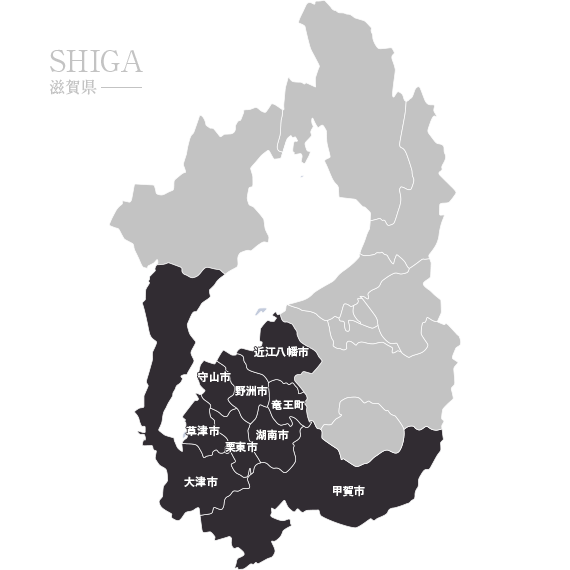

| 『三都の森』の施工エリア |

|---|

| 【京都府】 |

■宇治市 ■大山崎町 ■亀岡市 |

| 【大阪府】 |

■茨木市 ■交野市 ■島本町 ■摂津市 ■高槻市 |

| 【滋賀県】 |

■近江八幡市 ■大津市 ■草津市 ■甲賀市 ■湖南市 ■守山市 |

著者情報

三都の森((株)ディー・ファー)

京都市左京区にあります注文住宅・リノベーション専門の工務店「三都の森」です。

家づくりに役立つ情報を発信しています。

登録・免許

【一級建築士事務所】 京都府(29A)第01709号

【一般建設業許可】 京都府知事(般-30)第37775号

【宅地建物取引業】 京都府知事(3)第12944号

会社概要