断熱等級5は不十分?等級6との違いを解説|未来基準の性能選びと建築費・光熱費のバランス

近年の電気代高騰や地球温暖化などの影響により、エコで経済的な暮らしをお考えの方から、断熱性の高い家づくりが注目されています。

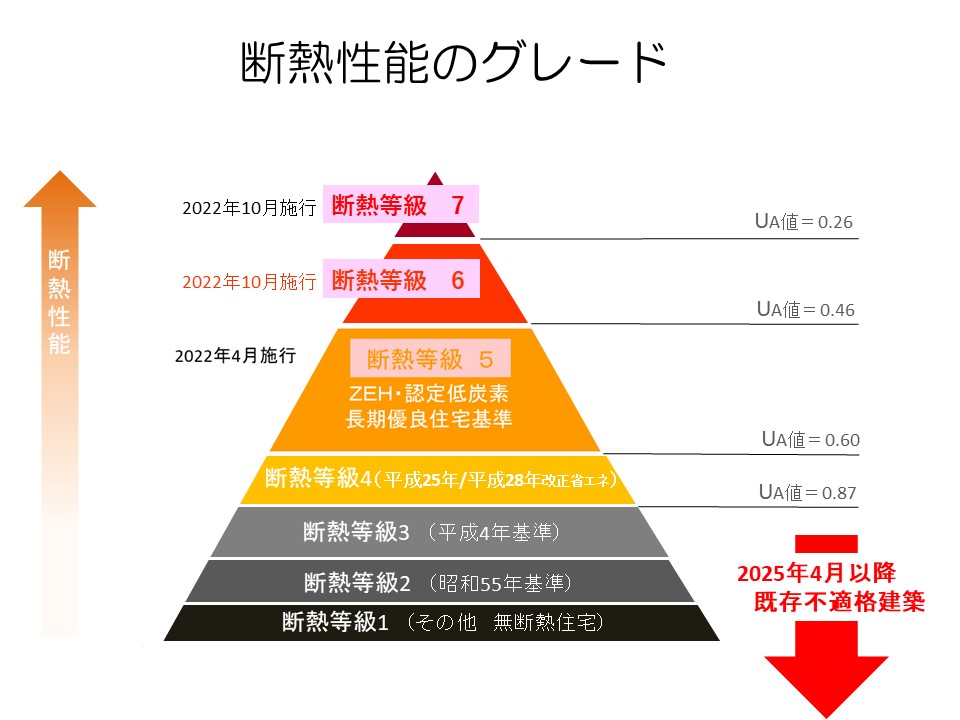

また、2022年からは住まいの断熱性能を評価する指標「断熱等性能等級」5・6・7が新設され、将来的には、等級5以上の適合がすべての住宅に義務化される予定です。

今回は、等級5・6の性能や光熱費の節約効果などの違いを参考にしながら、最適な断熱等級の選び方を解説します。

将来的なランニングコストも視野に入れた、適切な家づくり予算の検討にもお役立てください。

| このコラムのポイント |

|---|

|

目次

断熱等級(断熱等性能等級)とは?

断熱等級は、住まいの断熱性能を評価した指標です。

家づくりの際は、この断熱等級を目安に新築の断熱性能を検討することで、省エネ性や快適性を備えた理想のマイホームでの暮らしが実現します。

UA値やηAC値に基づく断熱等級

断熱等級は、UA値(外皮平均熱貫流率)やηAC値(日射取得率)などの数値に基づき、7段階で評価される断熱性能です。

UA値:住宅全体の熱が外皮を介してどれくらい逃げやすいかを表す数値で、値が小さくなるほど高い断熱性能を示します。

ηAC値:冷房期の窓から直接侵入する日射熱と窓以外からの熱伝導による、建物内部の熱量を評価した指標で、値の小ささは、日射の入りにくさや遮蔽性能の高さを示します。

これらの数値は、地域区分や設計・施工条件によって目標とされる基準値が変わるため、家づくりの際は、断熱材や窓の性能選びなど、専門知識や経験・実績に基づくプロのサポートも欠かせません。

地域区分と断熱等級の関係

日本の「省エネ基準」では、全国8つの地域ごとに、それぞれの気候条件に適した断熱性能を定めています。

例えば、北海道のような寒冷地は地域区分1、沖縄のような温暖な地域は地域区分8に分類されています。

つまり、同じ断熱等級の住まいでも地域によっては、外気や日射による影響を受けやすく、エアコンをつけていても「寒い・暑い」といった問題が生じる可能性があるのです。

特に、京都のような寒暖差が厳しいエリアでは、地域区分や地域特性に合わせた断熱等級選びが大切です。

>関連コラム:温熱環境が地域区分にあう京都新築住宅の性能等級は5・6・7

断熱等級5・6・7の新設と最低基準の引き上げ

断熱等級は、2022年の「住宅性能表示制度」の見直しにより、23年ぶりに上位等級である5・6・7が新設されました。

これにより、省エネ性能の高い住宅が社会全体で求められるようになり、2030年には、すべての新築で断熱等級5(ZEH基準相当)以上の適合が義務化される予定です。

そのため、これからの家づくりでは断熱等級5を最低基準とした、さらに高性能でエネルギー効率のいい、等級6以上の新築住宅も普及していく見込みです。

>関連コラム:断熱性能が高い住宅のメリット・デメリット|断熱性能等級・UA値の見方と会社選びのコツを解説

>関連コラム:新築住宅の省エネ基準義務化にはどう対応すべき?2025年最新の性能向上ポイントと費用対策

断熱等級5の性能と課題

>「低燃費・快適住宅・ローメンテ」の自然素材注文住宅 モデルハウス Bayern-S(京都市)

まずは、2030年義務化予定の断熱等級5の基準や性能の特徴を見てみましょう。

断熱等級5はZEH水準相当

断熱等級5は、2022年4月に新設されたグレードで、外皮性能基準をクリアしたZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)水準相当の基準を満たしています。

仮に、等級4(次世代省エネ基準)から5に引き上げた場合、約20%の省エネ効果が得られるため、エネルギー効率の向上や光熱費の節約を視野に入れた家づくりに適しています。

また断熱等級5は、長期優良住宅の認定基準の1つにもなっているのが特徴です。

断熱等級5の断熱・光熱費節約効果

断熱等級5は、等級4と比べてUA値やηAC値の基準が厳しくなるため、冷暖房効率の向上やランニングコスト削減に寄与しますが、地域区分によっては、寒さ・暑さ対策が不十分な場合があります。

断熱等級5では「寒い・暑い」?

断熱等級5は、あくまで最低ラインの断熱性能であるため、夏の猛暑や冬の底冷えが厳しい地域では、エアコンなどの冷暖房設備を使っても「寒い・暑い」などの課題が残る場合があります。

地域によって省エネ性や快適性を得るためのレベルが低くなる場合、結露の発生やヒートショックのリスクが十分に解消されないのも問題です。

また、国の「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けた省エネ化の取り組みを考えると、将来的には、最低基準のさらなる引き上げも予想されます。

そのため、これから新築を建てるなら等級6以上の断熱性能を視野に入れた検討がおすすめです。

>関連コラム:長期優良住宅とZEHの性能や補助金、住宅ローン控除の違い|比較時の注意ポイントを解説

断熱等級6の性能と等級5との違い

>「低燃費・快適住宅・ローメンテ」の自然素材注文住宅 モデルハウス Bayern-Xグレード(京都市)

断熱等級6は、等級7とあわせて2022年10月に追加された新基準です。

断熱等級6の断熱・光熱費節約効果は?

断熱等級6は、上位2番目の断熱性能で、民間団体の高断熱住宅基準「HEAT20 G2」に相当するレベルを満たします。

HEAT20は、「一般社団法人 20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会」の略称で、より快適に暮らすための断熱性能の基準値(主にUA値)をグレードG1~G3で示しています。

等級6のG2は、地域区分1・2で冬期の室温が約15度、その他の地域で約13度を下回らない基準として位置づけられています。

なお、従来の等級4から6に引き上げた場合の省エネ効果は約30%向上すると言われています。

断熱等級5と6の違い

断熱等級はグレードが高くなるほど、冬季に住宅全体の熱が外に逃げにくく、夏季は日射熱が室内に入りにくい住宅となります。

そのため、断熱レベル最低ラインの等級5から6に引き上げた場合、より「寒さ・暑さ」による不快感や健康リスクが抑えられるのが特徴です。

例えば、エアコンで暖めた冬の室温が、等級5では約10度を下回らない範囲なのに対して、等級6はより温度変化が小さい約13度を下回らない結果で、より安定した環境づくりに役立つことが分かります。

性能選びは初期費用とのバランスが大切

断熱性能のグレードを上げることで、寒暖差が激しい地域でも「夏は涼しく、冬は暖かい」環境が保たれますが、等級の低い新築住宅に比べて、建築コストは高くなる傾向です。

ただし、長期的には光熱費の節約効果やメンテナンス性アップによる、トータルコストの効率化で、暮らしだけでなく経済的にも有利な場合があります。

マイホームは、一度建てれば20年も30年も…住み続けるものです。

そのため、初期費用だけで等級を選ぶのではなく、住み始めてからの快適性と省エネ性を考えて、将来性のある等級の見極めが求められます。

>関連コラム:断熱性能の高い家がなぜ必要なの?〜快適さ・健康・エコの視点から考えてみる〜

>関連コラム:住宅の断熱性能のua値基準と京都市の年間気温に必要な等級

断熱等級7まで見据えた家づくり性能

>【断熱等級7・耐震等級3・全館空調の家】the Class ーザ・クラスー モデルハウス

断熱性能最高グレードの等級7は、等級4と比較した場合40%の省エネ効果向上が見込めるレベルです。

部屋ごとの温度差が解消され、高温多湿な京都でも四季を通して快適な環境が保たれる断熱性能で、快適性・経済性に優れた住まいが実現します。

高性能で快適な「ダブル断熱」を実現

三都の森では、日本最高水準の断熱等級7(HEAT20 G3)を全棟で実現、快適性と省エネ性に優れた高性能な家づくりが目指せます。

等級7基準を満たす、UA値0.26W/㎡Kは、北海道の省エネ基準であるUA値0.46W/㎡Kを大幅に上回る数値です。

内部結露の発生やカビ・ダニの繁殖、構造材の腐食を防ぐ「内断熱」と、住まい全体を覆う「外断熱」のダブル断熱で、徹底的に気密性・断熱性を高めることで、最高グレードの住まいが実現します。

>関連コラム:ダブル断熱とは?メリット・デメリットと「内断熱」「外断熱」工法の特徴を解説

エアコン1台で外気に影響されない省エネ住宅

住まい全体の気密性や断熱性を最高レベルまで高めるダブル断熱により、エアコン1台でも外気の温度変化による影響を受けにくい住まいが手に入ります。

全館空調システムと組み合わせることで、換気性にも優れた省エネ住宅、これからの光熱費高騰や地球温暖化にも備えた経済的なマイホーム実現が目指せます。

>関連コラム:気密性の高い家のメリット・デメリット|C値基準と湿度・カビ対策のポイントも解説

>関連コラム:年間光熱費が半分以下!断熱等級7の住宅が家計も地球も救うかも?!

結露や日射熱による健康リスクから暮らしを守る

断熱性に優れた高断熱住宅を実現するためには、結露を抑える気密性や換気性の向上に加え、夏場の熱中症や日射病を防ぐための日射熱対策も大切です。

断熱等級5・6以上の家を建てる場合、高気密・高断熱な窓やサッシの採用はもちろん、夏の暑さを防ぐ「日射遮蔽型」や、冬の暖かさを守る「日射取得型」などの特徴を持つガラス選びもポイントになります。

窓などの開口部は、住宅の中でも特に熱の出入りが多い場所のため、配置の工夫や地域の気候に応じた性能選びで、ご家族も住宅も健康的で長寿命なマイホームを実現させましょう。

>関連コラム:【京都で実現する健康住宅】快適な暮らしに不可欠な2つの要素とは?

>関連コラム:健康住宅はどんな家?坪単価や評判は?|快適な暮らしづくりのポイントを解説

まとめ│断熱等級5・6・7の違いを理解した最適な家づくり

>施工事例:京都市左京区|光が降り注ぐ吹抜リビングとアウトドアリビングのある省エネ快適分譲住宅

断熱等級5や6、7のような性能の違いは、住み始めてからの快適性や光熱費、将来のメンテナンス性にも影響する重要な選定ポイントです。

また、ご家族の健康や住宅の耐久性、寿命の他、初期費用を抑える補助金や税制優遇制度の活用においても、グレードの高い等級はメリットにつながります。

これからマイホームの新築をお考えの場合は、今後の断熱性基準の引き上げや長期的な資産価値向上に備え、断熱等級6・7の検討をおすすめします。

三都の森では、断熱等級7の家を全棟標準で提供しています。

京都で長く快適に暮らせる住まい、希望予算で叶える理想の暮らしをお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

京都市での注文住宅は地元に強い工務店で!

京都市に住宅を新築する際には、全国どの地域にもある都市計画法の他に、京都独自の景観に対する基準を踏まえて家づくりを進めなくてはなりません。その為、京都市の景観条例を熟知している地元の工務店での家づくりが安心です。

地元の工務店が公開しているモデルハウスを見学すると、景観条例を守って建てられた家の雰囲気をつかめます。期間限定で公開しておりますモデルハウスにお気軽に足をお運びください。

〈お問い合わせ〉

〈施工事例〉

三都の森は京都市左京区のハウスメーカーです。

地元に密着し、自社一貫施工で京都市での家づくりをサポートしております。

「美しい京都市の景観に合う自然素材を使ったおしゃれな家」、「高性能・低燃費・ローメンテナンスで長く愛着をもって暮らしを楽しめる家」をご希望の方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

〈お問い合わせ〉

※三都の森はお預かりしたお客様情報を厳重に管理し、資料・イベント案内のお知らせ・お問い合わせへの連絡以外には使用致しません。ご安心下さい。

京都市左京区にはモデルハウスが複数ございます。工業化製品をできるだけ排除した心地よい家を体感できますので、ぜひご家族でお越しください!

ご家族との出会いと家づくりが大好きなスタッフが、お待ちしております。

〈モデルハウス〉

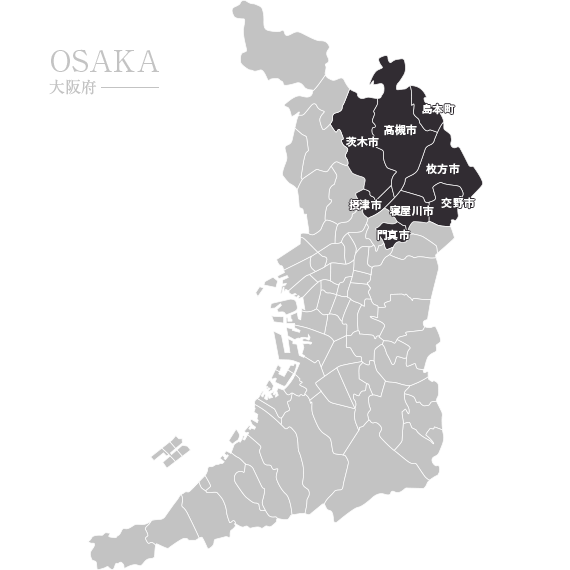

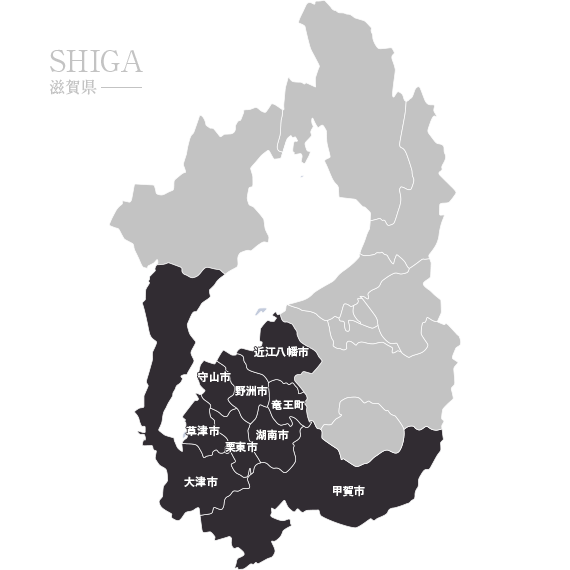

| 『三都の森』の施工エリア |

|---|

| 【京都府】 |

■宇治市 ■大山崎町 ■亀岡市 |

| 【大阪府】 |

■茨木市 ■交野市 ■島本町 ■摂津市 ■高槻市 |

| 【滋賀県】 |

■近江八幡市 ■大津市 ■草津市 ■甲賀市 ■湖南市 ■守山市 |

著者情報

三都の森((株)ディー・ファー)

京都市左京区にあります注文住宅・リノベーション専門の工務店「三都の森」です。

家づくりに役立つ情報を発信しています。

登録・免許

【一級建築士事務所】 京都府(29A)第01709号

【一般建設業許可】 京都府知事(般-30)第37775号

【宅地建物取引業】 京都府知事(3)第12944号

会社概要