ダブル断熱とは?メリット・デメリットと「内断熱」「外断熱」工法の特徴を解説

新築において断熱性を重視される方は多くいらっしゃいます。

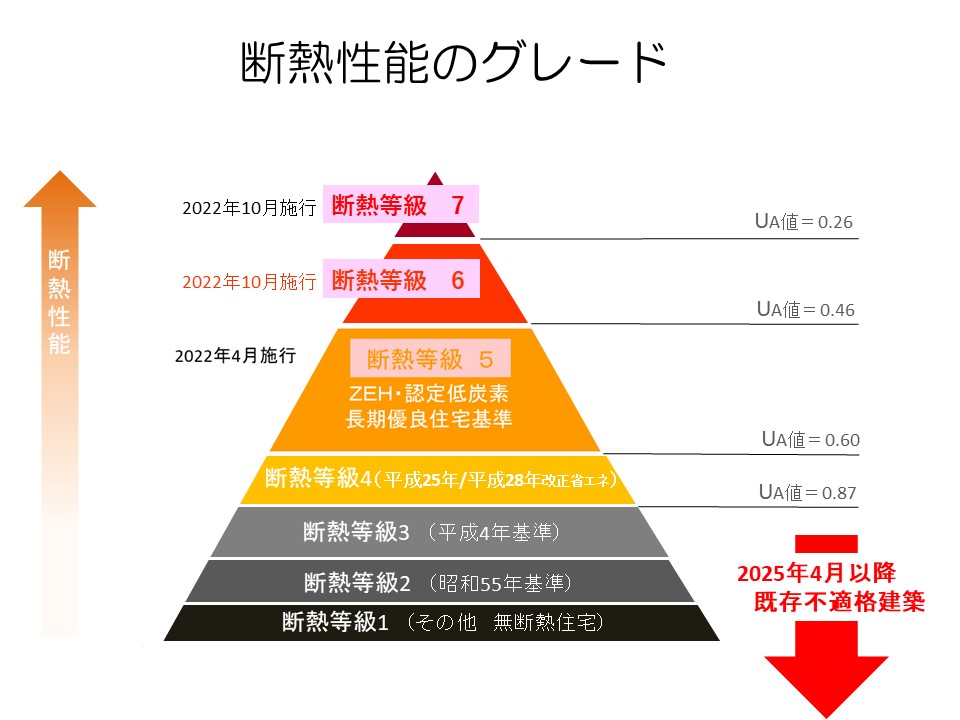

2022年の断熱等級5・6・7の新設に続き、2025年の断熱等級4の義務化、また2030年までには断熱等級5が最低ラインとなる予定である背景にも注目です。

そこで今回は、将来性のあるマイホームをお考えの方向けに、内断熱と外断熱を組み合わせた「ダブル断熱」工法の特徴やメリットを紹介します。

ダブル断熱を取り入れる際の注意ポイントや対策方法も解説しますので、ぜひ快適で効率的な家づくりの参考にしてみてください。

| このコラムのポイント |

|---|

|

目次

ダブル断熱(W断熱)とは?

>【断熱等級7・耐震等級3・全館空調の家】the Class ーザ・クラスー モデルハウス

ダブル断熱とは、木造住宅の断熱工法である内断熱(充填断熱)と外断熱(外張り断熱)を組み合わせた方法です。

内断熱に外断熱を合わせた「付加断熱」により、屋根や天井、外壁、床などからの熱損失が抑えられます。

W断熱「内断熱」と「外断熱」の仕組み

ダブル断熱(W断熱)は、構造の内側からすき間なく断熱材を詰める「内断熱」と、建物全体を断熱材で包み込む「外断熱」を組み合わせて、住まいの気密性や断熱性を高める工法です。

内断熱:天井や柱間に断熱材を充填して断熱層をつくる工法です。

外断熱:建物を包み込むように柱の外側を断熱材で覆う工法です。

外気の影響を受けづらいダブル断熱工法の家は、蓄熱効果や結露防止に優れ、建物自体の耐久性向上にもつながるのが特徴です。

ダブル断熱が注目される理由

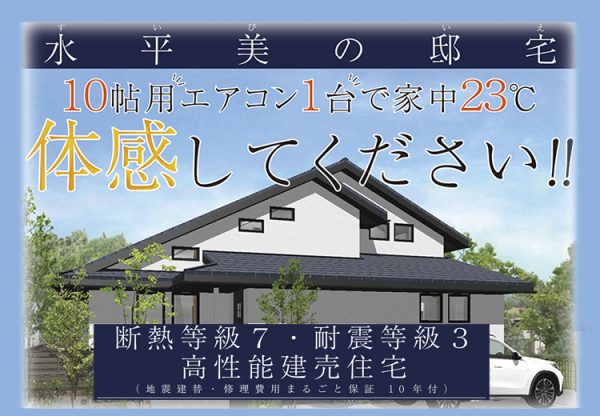

2022年度の断熱等級5・6・7の新設に続き、2025年4月からはすべての新築住宅に「省エネ基準適合」(断熱等級4)が義務化されています。

また、2030年までには「ZEH水準の省エネ住宅」(断熱等級5)が最低ラインとして、段階的に引き上げられる予定です。

そのため、これからの家づくりでは高い省エネ性能の確保が欠かせず、特に寒暖差が激しい京都のような地域では、安定した室内環境が保てる「ダブル断熱」の注目度も高まっています。

>関連コラム:断熱等級7のメリットとデメリット|省エネ性能・快適性・会社選びで後悔しない方法

ダブル断熱のメリット

>「低燃費・快適住宅・ローメンテ」の自然素材注文住宅 モデルハウス Bayern-S(京都市)

それでは、ダブル断熱住宅を選ぶ具体的なメリットを見ていきましょう。

ダブル断熱は、単なる断熱強化ではなく、住まいの省エネ性や耐久性、ご家族の健康・快適な暮らしを総合的に高める点で注目されています。

高気密・高断熱で夏は涼しく冬は暖かい

ダブル断熱の住まいでは、内側の断熱層と付加断熱(外断熱)により、例えば夏場の高温な外気や日射熱から、快適な室温を守ります。

また、冷暖房による冷気や暖気の流出が防げる住まいでは、エアコンの設定温度も抑えら、温度ムラのない心地よい環境が実現します。

三都の森では、経年劣化しづらく遮音性にも優れた粘着力の高い吹き付けタイプの発泡ウレタンの「内断熱」と、高い断熱性と耐水性・耐久性を備えたEPS「外断熱」で、断熱等級7(最高等級)を全棟で実現しています。

健康を守る温度差のない環境づくり

暑すぎる、寒すぎる環境は、不快なだけでなく健康面においても悪影響を及ぼす可能性があります。

また、部屋によって温度差のある室内環境では、冬場のヒートショックや呼吸器系の疾患、夏場の熱中リスクも高まります。

一方、ダブル断熱の住まいでは、「住まいと健康に関するガイドライン」WHO(世界保健機関)が推奨する「寒さによる健康影響から居住者を守るための室内温度18℃以上」が実現。

「温度のバリアフリー化」により、結露の発生を抑え、カビやダニに悩まされない環境づくりにも役立ちます。

光熱費を抑える省エネ性能

例えば、エアコンの設定温度を1℃抑えると、消費電力が約10%削減できると言われています。

ダブル断熱の場合、ZEH水準や長期優良住宅の基準(断熱等級5)以上の省エネ性能が実現するため、ランニングコストの削減効果も高まります。

エネルギー価格が高騰する近年、長期的に電気代が節約できる住まいなら家計にも優しく、年中快適な暮らしが実現します。

>関連コラム:年間光熱費が半分以下!断熱等級7の住宅が家計も地球も救うかも?!

耐久性・資産価値の向上

内断熱による断熱材の充填と、外断熱による建物を包み込む付加断熱のダブル断熱工法の場合、断熱性だけでなく、気密性にも優れた住まいが実現します。

高気密な住宅は、外気温や紫外線、湿気などから建物を守る効果も高く、結果として住まいの長寿命化や資産価値向上につながります。

モデルハウス見学会では、三都の森の「高性能・高品質」な快適空間が体感できますので、お気軽にお問い合わせください。

>関連コラム:【高気密高断熱住宅に住んでみて分かる】12のメリット・デメリット&6つの注意点

ダブル断熱のデメリットと対策

>「低燃費・快適住宅・ローメンテ」の自然素材注文住宅 モデルハウス Bayern-Xグレード(京都市)

ダブル断熱を採用する際は、注意ポイントもしっかり押さえておきましょう。

初期費用がかかりやすい

ダブル断熱工法は、一般的な断熱工法の住まいよりも材料費や施工費がかかります。

内断熱のみとダブル断熱を比較した場合、数十万円程度初期費用が高くなるのが目安です。

ただし新築を建てる場合、建築費用だけでなく、光熱費や将来のメンテナンス費用の削減効果をシミュレーションするなど、長期的な視点でコストを見る必要があります。

また、断熱等級5以上の高性能な省エネ住宅の場合、国や自治体の補助金や減税制度が利用できるケースがあるため、資金計画を立てる際は、専門家に相談するのもおすすめです。

高い設計・施工技術が必要

ダブル断熱の高い気密・断熱性能を発揮させるためには、天井や壁、床などの断熱強化、高い気密性の確保、内部結露対策に関する高度な知識と技術が不可欠です。

を要します。断熱層の連続性が途切れたり、気密処理に不備がある場合、断熱性能の低下や結露の発生による構造の劣化(腐食・腐敗)の進行につながります。

そのため、まずは気密測定による数値を公開している住宅会社を選ぶのがポイントです。

内部結露対策が大切

壁体内に温度差が生じると、壁や断熱材内部に湿気がこもり、内部結露を引き起こす可能性があります。

内部結露を放置した場合、カビやダニの繁殖、構造材・断熱材の劣化が進み、建物の耐久性低下や健康被害が起こりやすくなります。

設計段階で、必ず結露計算を行い、適切な通気層や防湿層の配置、施工方法を検討することで、湿気が壁体内に侵入・滞留しない構造を確保することが重要です。

三都の森では、「断熱・気密・防湿」の連携構造を綿密に構築し、数値だけでなく、確かな快適性が体感できる住まいを提供しています。

>関連コラム:「断熱等性能等級」の基準と調べ方、最高等級は?断熱等級が高い家の特徴もチェック

ダブル断熱でハイスペックな住まいを実現

最後に、ダブル断熱工法で最高水準の快適住宅を実現するために、三都の森が実施している設計・施工ポイントをまとめてみましょう。

気密性能と断熱性能の両立

>施工事例:京都市左京区 | 光が降り注ぐ吹抜リビングとアウトドアリビングのある省エネ快適分譲住宅

例え、断熱性能が優れていても気密性能が不十分であれば、住まい全体の省エネ性・冷暖房効率は著しく低下してしまいます。

ランニングコストを無理なく抑えながら、いつでも快適な環境を守るためには、徹底した設計・施工精度と熟練した技術が必要です。

三都の森は、断熱性能の最高グレードであるUA値(外皮平均熱貫流率)0.26W/㎡K(等級7)と、建物の気密性能を示すC値(相当すき間面積)0.5cm²/m²以下の両立を全棟で標準化しています。

「高気密」レベルに達するC値1.0cm²/m²以下の高精度な施工技術で、長期間にわたり安定した快適性が保たれる住まいを実現します。

結露計算でリスク対策

ダブル断熱の住まいでは、目に見える窓まわりの結露対策だけでなく、壁の内側で発生する内部結露にも注意が必要です。

高い断熱性能を備えた住まいであっても、結露対策が不十分であれば、断熱により室内外の温度差が広がることで生じた湿気が、すき間から壁体内に侵入・滞留して深刻な被害を起こす可能性があります。

三都の森では、設計段階から通気層や防湿層の配置計画をふまえた綿密な「結露計算」を徹底し、結露によって起こりうるリスクを事前に対策し、住まいの長寿命化を目指しています。

高性能な窓ガラス・窓枠選び

>施工事例:京都市左京区|アウトドアリビングのある省エネ快適分譲住宅

窓やドアなどの開口部は、天井(屋根)や壁より熱損失の割合が大きくなる部分です。

そのため、ダブル断熱による住宅性能を最大限に活かすには、窓や窓枠のグレード選びも重要になってきます。

住まい全体の気密性能や断熱性能を維持させるためのペアガラス・トリプルガラスや樹脂サッシなど、高性能な「窓」環境を検討しましょう。

また、夏の直射日光を防ぐ「日射遮蔽型」や冬の太陽光を取り込む「日射取得型」など、地域に応じたガラスの種類選びも大切です。

三都の森の家づくりでは、通常のガラスよりも高断熱なLow-E膜という金属膜コーティングを施したトリプルガラスと、アルミよるもはるかに熱伝導率が低い樹脂サッシを使用しています。

太陽の動きや近隣住宅の窓位置、風通し、外構計画まど、さまざまな条件をバランスよく分析した綿密なプランニングで、適切な窓の配置決めにもこだわっています。

>関連コラム:断熱性能が高い住宅のメリット・デメリット|断熱性能等級・UA値の見方と会社選びのコツを解説

まとめ│ダブル断熱で長く安心・快適なマイホーム

ダブル断熱は、内断熱と外断熱を組み合わせた、省エネ性・耐久性・快適性に優れた住まいの断熱工法です。

初期費用や高い施工精度が必要な分、ランニングコストの節約や住宅の長寿命化など、長期的なメリットが得られます。

高気密・高断熱な効果を十分に発揮させるためには、性能を示す数値だけでなく、結露・日射熱対策など、見えない部分のこだわりまで徹底した信頼できる会社選びが大切です。

三都の森では、住まいの快適性が体感できるモデルハウス見学会や家づくり相談会も実施していますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

京都市での注文住宅は地元に強い工務店で!

京都市に住宅を新築する際には、全国どの地域にもある都市計画法の他に、京都独自の景観に対する基準を踏まえて家づくりを進めなくてはなりません。その為、京都市の景観条例を熟知している地元の工務店での家づくりが安心です。

地元の工務店が公開しているモデルハウスを見学すると、景観条例を守って建てられた家の雰囲気をつかめます。期間限定で公開しておりますモデルハウスにお気軽に足をお運びください。

〈お問い合わせ〉

〈施工事例〉

三都の森は京都市左京区のハウスメーカーです。

地元に密着し、自社一貫施工で京都市での家づくりをサポートしております。

「美しい京都市の景観に合う自然素材を使ったおしゃれな家」、「高性能・低燃費・ローメンテナンスで長く愛着をもって暮らしを楽しめる家」をご希望の方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

〈お問い合わせ〉

※三都の森はお預かりしたお客様情報を厳重に管理し、資料・イベント案内のお知らせ・お問い合わせへの連絡以外には使用致しません。ご安心下さい。

京都市左京区にはモデルハウスが複数ございます。工業化製品をできるだけ排除した心地よい家を体感できますので、ぜひご家族でお越しください!

ご家族との出会いと家づくりが大好きなスタッフが、お待ちしております。

〈モデルハウス〉

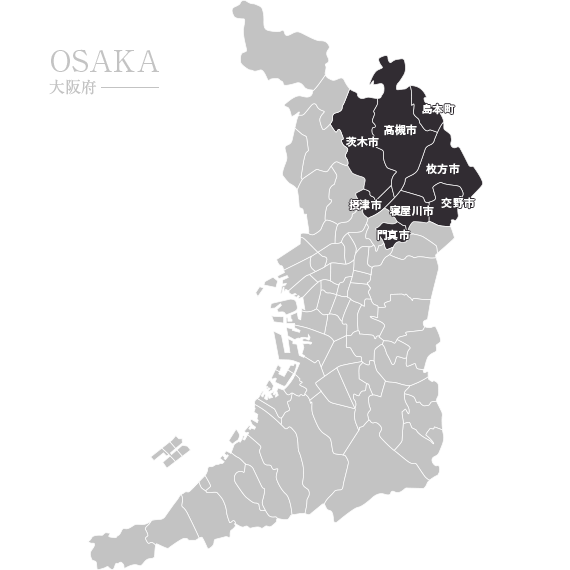

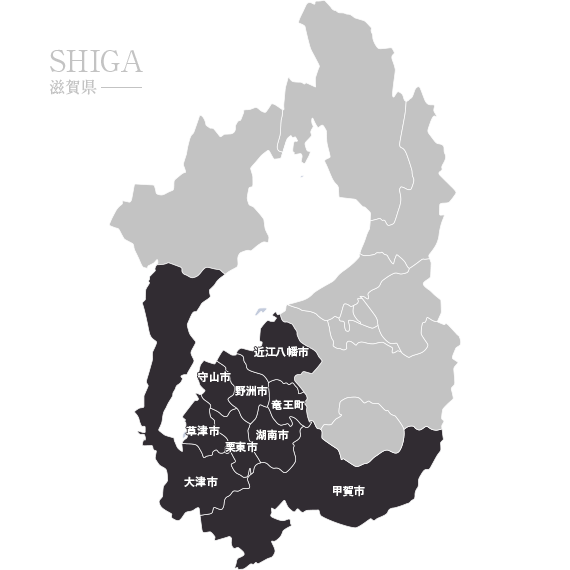

| 『三都の森』の施工エリア |

|---|

| 【京都府】 |

■宇治市 ■大山崎町 ■亀岡市 |

| 【大阪府】 |

■茨木市 ■交野市 ■島本町 ■摂津市 ■高槻市 |

| 【滋賀県】 |

■近江八幡市 ■大津市 ■草津市 ■甲賀市 ■湖南市 ■守山市 |

著者情報

三都の森((株)ディー・ファー)

京都市左京区にあります注文住宅・リノベーション専門の工務店「三都の森」です。

家づくりに役立つ情報を発信しています。

登録・免許

【一級建築士事務所】 京都府(29A)第01709号

【一般建設業許可】 京都府知事(般-30)第37775号

【宅地建物取引業】 京都府知事(3)第12944号

会社概要